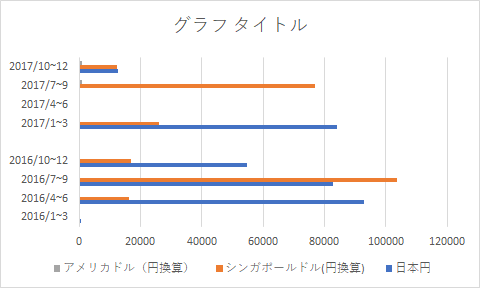

今年の配当金の大筋がわかったので考察しました。

今年の配当金の累積は214358円でした。

昨年と比べると配当が少ないのですが、これの理由は配当目的の

株式取得をやめたからです。

現在は超長期保有なので、今年のほうが純粋な配当です。

シンガポール株の大幅含み損がありますが、

同時に含み益のある株もありますので、含み損益は除きますと、

ここに貸株金利が少々加わりますので、

約2%の運用益ということになります。

株価続伸の今年の世相からはとても、

結果が良いとは言えません。

なぜ結果がこうなったのか、真摯に考察して来年に生かしたいと思います。

原因

1、配当性向の低い銘柄の投資が年初めに固まった

2、配当月の異なる銘柄に分散していなかった

3、値下がり銘柄をドルコスト平均法で緩和を試みたため

4、インフラ系でも続落して選択ミスが思われる

5、海外株式の運用コストを甘く見た

これらが折り重なったことで、

現在の投資額に見合わない低い運用率になったものと思われます。

実際、iDeCoに運用させている銘柄は

3~10%の運用益です。

銘柄の変更にはほとんど手数料がかかりません。

やはり長期運用に関する下調べが不足していことから、

場当たり的な運用になっている恐れが示唆されます。

来年に関する方針

来年に関しては、もっと確固とした方針で臨む必要があります。

超長期戦略を基本として、

米国インフラ株の買い時と現在値を広く検索しておく

現在所有が膨らんでいる、ドルコスト平均法に関しては、

高配当ものに関しては、買い足しても構わない(?%を目安にする)

日本株に関しては、高配当が望めないうえに下落リスクが高いので、

早期に手放す。

現在のシャープも続伸後、伸び悩んでいます。

配当もなく、貸株金利 0.75% のみです。

もちろん普通預金よりいいのですが、リスクが上回ります。

さて、外国株の買い足しですが、どうするのが良いのでしょうか?

適切な%をご存知でしたら教えてもらいたいです。

では